前回はこちら:

前3回は楕円関数の具体例としてヤコビの楕円関数を紹介しました。今回は一般の楕円関数の定義と簡単な性質を、複素関数論の知識を使って説明します。本来はヤコビよりも前に書くべき内容かもしれませんが、私個人としては抽象的な楕円関数の議論よりも先に、楕円積分の逆関数として具体化されたヤコビを見たほうがとっつきやすかったのです。

三角関数 $\sin x$ は基本周期 $2\pi$ を、指数関数 $e^z$ は基本周期 $2\pi i$ をもちます。これらは1つの基本周期をもつ、ふつうの周期関数です。

そこでゼロでない $\o_1,\o_2\in\CC$ を考えます。この2つの複素数の比は実数でないとします。すなわち\begin{equation}\frac{\o_2}{\o_1}\notin\RR\tag{1}\end{equation}$\o_1$ と $\o_2$ が異なる偏角をもつということですので、複素平面上では2点の位置ベクトルは異なる方向を向いています。

このような2つの定数に対して\begin{equation}f(z)=f(z+\o_1)=f(z+\o_2)\tag{2}\end{equation}をみたす関数 $f$ を二重周期関数といいます。 したがって $\forall m,n\in \ZZ$ で\begin{equation}f(z)=f(z+m\o_1+n\o_2)\tag{3}\end{equation}が成り立ちます。

$\o_2/\o_1$ が有理数だと $m\o_1+n\o_2$ を別の整数 $k$ によって $k\o_1$ と表せてしまい、単周期に帰着します。$\o_2/\o_1$ が無理数の場合は定数関数になることが知られています。よって $\o_2/\o_1$ が実数では二重周期関数を定義する条件としてふさわしくありません。

全平面で、極をのぞき解析的な二重周期関数を楕円関数という。

極をのぞき解析的な関数を「有理型関数」といいます。なので楕円関数は「二重周期をもつ有理型関数」といえます。「極を除き解析的」というのは、特異点をもつとしても、その特異点は極であって真性特異点は無いということです。

周期 $\o_1,\o_2$ をもつ楕円関数を考えます。複素平面上で $0$ , $\o_1$ , $\o_1+\o_2$ , $\o_2$ , $0$ の順に線で結ぶと平行四辺形ができます。はじめの頂点を $0$ としましたが、何でもよくて、例えば $a$ , $a+\o_1$ , $a+\o_1+\o_2$ , $a+\o_2$ , $a$ なる平行四辺形でもOK。このような平行四辺形を $P_a$ と書きましょう。 $P_a$ の中や、頂点をのぞく境界上に $f(z)=f(z+\o)$ なる $\o$ が無い場合、$\o_1,\o_2$ を基本周期と呼び、$P_a$ を基本平行四辺形とよびます(もしそのような $\o$ があるなら、より小さな、すなわち基本的な平行四辺形がつくれる)。

楕円関数は二重周期をもちますので、平行四辺形 $P_a$ におけるふるまいが分かれば、あとは周期的にそれを繰り返すので、全平面のふるまいについて分かることになります。なので楕円関数について考えるときは、代表となる平行四辺形を1つ扱うといいです。$z$ と $z'=z+m\o_1+n\o_2$ は同じようなもの。これを合同といい、$$z\equiv z'\quad\pmod{\o_1,\o_2}$$また、平行四辺形の境界に極がある場合は積分に不便ですので、平行移動して極を避けるようにします。こうしてできた基本平行四辺形をセルとよぶことにします。

(3)を微分するとただちに次が分かります。

楕円関数の導関数は、同じ二重周期をもつ楕円関数である。

セル $P_a$ の境界を $C$ とします。つまり平行四辺形を1周する閉曲線です。楕円関数 $f(z)$ のセル内における留数の合計を計算しましょう。\begin{align*}\oint_Cf(z)dz &=\int_a^{a+\o_1}+\int_{a+\o_1}^{a+\o_1+\o_2}+\int_{a+\o_1+\o_2}^{a+\o_2}+\int_{a+\o_2}^a\\&=\int_a^{a+\o_1}f(z)dz+\int_{a}^{a+\o_2}f(z+\o_1)dz+\int_{a+\o_1}^{a}f(z+\o_2)dz+\int_{a+\o_2}^af(z)dz\\&=\int_a^{a+\o_1}f(z)dz+\int_{a}^{a+\o_2}f(z)dz+\int_{a+\o_1}^{a}f(z)dz+\int_{a+\o_2}^af(z)dz\end{align*}最後の行では $f$ の周期性を用いました。4つの項は相殺して$$\oint_Cf(z)dz=0$$つまり、

楕円関数の、セル内の留数の和はゼロである。

留数の和がゼロであることから類推される可能性の1つとして、そもそも極がないということが考えられます。楕円関数 $f$ がセル内に(もちろんセルの境界上にも)極をもたないとすると、有界かつ $\CC$ 上正則となります(有界な整関数)。したがってリウヴィルの定理により、この楕円関数は定数となります。

極をもたない楕円関数は、定数関数に限る。

定数関数では面白くありません。そうでない楕円関数はみんな極をもつということです。セルの極の個数は有限です。もし無数だとするとその特異点は集積点であり、極ではないことになるからです。

楕円関数が極を1つだけもつことはあるのでしょうか。もし1位の極を1つもつならば、定理3に反します。2位以上の極では、その極における留数がゼロの可能性があります。従って2位以上の極を1つもつ楕円関数はあり得ます。

重複度を考慮して極の個数を述べる場合、2位の極は2個分の極として考えます。すると

定数でない楕円関数は、セル内部に2個以上の極をもつ(ただし極の個数は位数の分だけ重複させて数える)。

恒等的に $0$ でない楕円関数 $f(z)$ の逆数 $1/f(z)$ もまた(3)を満たす楕円関数です。$1/f(z)$ は楕円関数なのですから、有限個の極をもつ。よって $f(z)$ は有限個の零点をもちます。

話はそれますが、この後に必要となる偏角の原理について説明します。偏角の原理は、ある周回積分をしたときに、対象となる関数の零点と極の個数の差が分かるというものです。

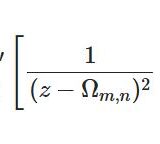

有理型関数 $f(z)$ が $z=z_0$ に $n$ 位の極をもつとします。つまり$$f(z)=\frac{a_{-n}}{(z-z_0)^n}+\cdots+a_0+a_1(z-z_0)+\cdots$$導関数は$$f'(z)=\frac{-na_{-n}}{(z-z_0)^{n+1}}+\cdots+a_1+2a_2(z-z_0)+\cdots$$これを用いて次のような計算をします。\begin{align*}\oint\frac{f'(z)}{f(z)}dz &=\oint\frac{(z-z_0)^nf'(z)}{(z-z_0)^nf(z)}dz\\&=\oint\frac{\frac{-na_{-n}}{z-z_0}+O(1)}{(z-z_0)^nf(z)}dz\end{align*}ただし積分経路は $z_0$ をまわる小円です。分母の $(z-z_0)^nf(z)$ は $z_0$ を零点にもたない正則関数ですので、留数計算をすると\begin{align*}&=2\pi i\lim_{z\to z_0}(z-z_0)\frac{\frac{-na_{-n}}{z-z_0}+O(1)}{(z-z_0)^nf(z)}\\&=2\pi i\lim_{z\to z_0}\frac{-na_{-n}+O(z-z_0)}{(z-z_0)^nf(z)}\\&=2\pi i\frac{-na_{-n}}{a_{-n}}\\&=-2\pi in\end{align*}つまり極の位数分だけ $2\pi i$ が現れます。

つづけて $f(z)$ が $z=z_1$ に $m$ 位の零点をもつとすると $$f(z)=a_m(z-z_1)^m+a_{m+1}(z-z_1)^{m+1}+\cdots$$$$f'(z)=ma_m(z-z_1)^{m-1}+\cdots$$$z_1$ まわりの小円で周回積分すると\begin{align*}\oint\frac{f'(z)}{f(z)}dz &=\oint\frac{(z-z_1)^m(\frac{ma_m}{z-z_1}+O(1))}{(z-z_1)^m(a_m+O(z-z_0))}dz\\&=\oint\frac{\frac{ma_m}{z-z_1}+O(1)}{a_m+O(z-z_1)}dz\\&=2\pi i\lim_{z\to z_1}(z-z_1)\frac{\frac{ma_m}{z-z_1}+O(1)}{a_m+O(z-z_1)}\\&=2\pi i\lim_{z\to z_1}\frac{ma_m+O(z-z_1)}{a_m+O(z-z_1)}\\&=2\pi im\end{align*}こちらも零点の位数分だけ $2\pi i$ が現れます。

周回経路 $C$ の内部において $f(z)$ に極や零点がほかにもある場合は、それらの $2\pi i$ も合計します。すると

周回経路 $C$ 上および内部で有理型である関数 $f(z)$ が、$C$ 上で零点も極も持たなければ$$\oint_C\frac{f'(z)}{f(z)}dz=2\pi i(N-P)$$ただし $N$ , $P$ はそれぞれ $C$ 内部の $f(z)$ の零点と極の個数を位数の分だけ重複させて数えたもの。

これを楕円関数に応用します。先ほどと同じく、セルを周回する経路 $C$ を考えます。この $C$ は零点と極を避けるようにしてとられたとします。定数でない楕円関数 $f(z)$ と任意定数 $c$ を考えます。楕円関数 $f(z)-c$ の導関数は $f'(z)$ ですが、\begin{align*}\oint_C\frac{f'(z)}{f(z)-c}dz &= \int_a^{a+\o_1}+\int_{a+\o_1}^{a+\o_1+\o_2}+\int_{a+\o_1+\o_2}^{a+\o_2}+\int_{a+\o_2}^a\\&=\int_a^{a+\o_1}\frac{f'(z)}{f(z)-c}dz+\int_{a}^{a+\o_2}\frac{f'(z+\o_1)}{f(z+\o_1)-c}dz+\int_{a+\o_1}^{a}\frac{f'(z+\o_2)}{f(z+\o_2)-c}dz+\int_{a+\o_2}^a\frac{f'(z)}{f(z)-c}dz\\&=\int_a^{a+\o_1}\frac{f'(z)}{f(z)-c}dz+\int_{a}^{a+\o_2}\frac{f'(z)}{f(z)-c}dz+\int_{a+\o_1}^{a}\frac{f'(z)}{f(z)-c}dz+\int_{a+\o_2}^a\frac{f'(z)}{f(z)-c}dz\\&= 0\end{align*}このことと偏角の原理から、セル内の $f(z)-c$ の零点と極の個数は同じ。また $f(z)-c$ の極は明らかに $f(z)$ の極と同じなので、$f(z)-c$ と $f(z)$ の零点の数は同じ。したがって$f(z)-c$ の零点の数は $f(z)$ のみで決まり、$c$ によらないのです。

つまり $f(z)=c$ なる方程式のセル内の根の数は $f(z)$ で決まり、その数を楕円関数 $f(z)$ の位数(order)といいます。$c$ は任意でしたから、

定数でない楕円関数 $f(z)$ はセル内ですべての値を同じ回数だけとる

またここまでの過程で次の系も得られたのでおまけ程度に。

定数でない楕円関数 $f(z)$ は、セル内において零点と極を同数もつ。その数を位数という。$f(z)$ の位数は2以上である。

位数が2以上というのは、系5から導かれます。

また話はそれますが、偏角の原理の一般化について。閉曲線 $C$ の内部で解析的な関数 $g$ と、定理6と同条件を満たす有理型関数 $f$ を考えます。$f(z)$ は $C$ 内部に $z=a_1,a_2,\cdots,a_m$ なる零点をもち、それぞれの位数は $r_1,r_2,\cdots,r_m$ です。また $f(z)$ は $C$ 内部に $z=b_1,b_2,\cdots,b_n$ なる極をもち、それぞれの位数は $s_1,s_2,\cdots,s_n$ です。

偏角の原理のときと同様に進めます。$z=a_1$ の近傍では係数 $A$ を用いて$$f(z)=A(z-a_1)^{r_1}\left[1+O(z-a_1)\right]$$$$f'(z)=Ar_1(z-a_1)^{r_1}\left[\frac{1}{z-a_1}+O(1)\right]$$これを使うと $a_1$ まわりの小円での次のような周回積分が求まります。\begin{equation}\oint g(z)\frac{f'(z)}{f(z)}dz=2\pi i\cdot r_1g(a_1)\tag{4}\end{equation}次に $z=b_1$ の近傍では係数 $B$ を用いて$$f(z)=\frac{B}{(z-b_1)^{s_1}}\left[1+O(z-b_1)\right]$$$$f'(z)=\frac{-Bs_1}{(z-b_1)^{s_1}}\left[\frac{1}{z-b_1}+O(1)\right]$$これを使うと $b_1$ まわりの小円での次のような周回積分が求まります。\begin{equation}\oint g(z)\frac{f'(z)}{f(z)}dz=-2\pi i\cdot s_1g(b_1)\tag{5}\end{equation}よって $C$ 内の零点、極すべて合計すると\begin{equation}\oint_C g(z)\frac{f'(z)}{f(z)}dz=2\pi i\left[\sum_{k=1}^m r_kg(a_k)-\sum_{k=1}^ns_kg(b_k)\right]\tag{6}\end{equation}

定理6の条件に加え、$C$ の内部で正則な関数 $g(z)$ を定義すると$$\oint_Cg(z)\frac{f'(z)}{f(z)}dz=2\pi i\left[\sum_{k=1}^m r_kg(a_k)-\sum_{k=1}^ns_kg(b_k)\right]$$

さて定理9において $g(z)=z$ とすると$$\oint_Cz\frac{f'(z)}{f(z)}dz=2\pi i\left[\sum_{k=1}^m r_ka_k-\sum_{k=1}^ns_kb_k\right]$$ここで零点と極の書き方を改めます。$z=a_1$ は $r_1$ 位の零点、$z=a_2$ は $r_2$ 位の零点となっています。これらの零点を$$\underbrace{a_1,a_1,\cdots,a_1}_{r_1},\underbrace{a_2,a_2\cdots,a_2}_{r_2},a_3,\cdots,a_m$$のように、位数で重複した個数だけ書き出して並べます。これは $r_1+r_2+\cdots+r_m$ 個の数列となりますが、このインデックスを書き改めて$$a_1,a_2,\cdots,a_M$$とします($M=r_1+r_2+\cdots+r_m$)。極のほうも同様に$$\underbrace{b_1,b_1,\cdots,b_1}_{s_1},\underbrace{b_2,b_2\cdots,b_2}_{s_2},b_3,\cdots,b_n$$のインデックスを書き改めて$$b_1,b_2,\cdots,b_N$$とします($N=s_1+s_2+\cdots+s_n$)。すると先ほどの式は$$\oint_Cz\frac{f'(z)}{f(z)}dz=2\pi i\left[\sum_{k=1}^M a_k-\sum_{k=1}^Nb_k\right]$$すなわち左辺の積分の結果は、位数分を重複させて足し合わせた零点の和と、位数分を重複させて足し合わせた極の和の差を示します。

では $f(z)$ を定数でない楕円関数としましょう。系8より $M=N$ です。$$\frac{1}{2\pi i}\oint_Cz\frac{f'(z)}{f(z)}dz=\sum_{k=1}^M a_k-\sum_{k=1}^Mb_k$$左辺の積分を計算します。これまでと同様に平行四辺形の各辺に分けて周期性を用いると\begin{align*}\oint_Cz\frac{f'(z)}{f(z)}dz&=\int_a^{a+\o_1}+\int_{a+\o_1}^{a+\o_1+\o_2}+\int_{a+\o_1+\o_2}^{a+\o_2}+\int_{a+\o_2}^a\\&=\int_a^{a+\o_1}z\frac{f'(z)}{f(z)}dz+\int_{a}^{a+\o_2}(z+\o_1)\frac{f'(z)}{f(z)}dz+\int_{a+\o_1}^{a}(z+\o_2)\frac{f'(z)}{f(z)}dz+\int_{a+\o_2}^az\frac{f'(z)}{f(z)}dz\\&=\o_1\int_{a}^{a+\o_2}\frac{f'(z)}{f(z)}dz-\o_2\int_{a}^{a+\o_1}\frac{f'(z)}{f(z)}dz\\&=\o_1\left[\log f(z)\right]_a^{a+\o_2}-\o_2\left[\log f(z)\right]_a^{a+\o_1}\end{align*}ここで周期性から $f(a)=f(a+\o_1)=f(a+\o_2)$ ですが、その対数をとったときは $2\pi i$ の整数倍の差がありますので\begin{equation}\oint_Cz\frac{f'(z)}{f(z)}dz=2\pi i(m\o_1+n\o_2)\tag{7}\end{equation}よって

$$\sum_{k=1}^M a_k-\sum_{k=1}^Mb_k\equiv 0\pmod{\o_1,\o_2}$$

対数をとったときの差について、簡単な例を挙げます。楕円関数ではありませんが $f(z)=e^{z}$ を考えます。周期性から$$f(z)=f(z+2\pi i)=f(z+4\pi i)$$です。積分を考えると\begin{align*}\int_0^{2\pi i}\frac{f'(z)}{f(z)}dz&=\int_0^{2\pi i} dz=2\pi i\\\int_0^{4\pi i}\frac{f'(z)}{f(z)}dz&=\int_0^{4\pi i} dz=4\pi i\end{align*}のように $2\pi i$ の整数倍になっています。

系5より、定数でない楕円関数の位数は2以上なので、もっとも単純な楕円関数の位数は2となります。定理3も考慮すると、これには2つの可能性があります。

(A) 2位の極を1つもち、その留数がゼロである。

(B) 1位の極を2つもち、それらの留数は符号のみ異なる。

(A)をワイエルシュトラスのペー関数、(B)をヤコビの楕円関数といいます。次回は(A)について学びましょう。

第5版です。いわずと知れた名著。楕円関数にかなりのページを割いています。

複素解析の超定番本です。

複素解析(Amazon)

Please support me!

記事を気に入って下さった方、「応援してあげてもいいよ」という方がいらっしゃったら15円から可能なので支援していただければ幸いです。情報発信を継続していくため、サーバー維持費などに充てさせていただきます。

ご支援いただいた方は、こちらで確認できます。

◎ Amazonギフトの場合、

Amazonギフト券- Eメールタイプ – Amazonベーシック

より、金額は空白欄に適当に(15円から)書きこんで下さい。受取人は「mamekebiamazonあっとgmail.com」です(あっとは@に置き換えてください)。贈り主は「匿名」等でOKです。全額がクリエイターに届きます。

◎ OFUSEは登録不要で、100円から寄付できます。金額の90%がクリエイターに届きます。

OFUSEで応援を送る◎ codocは登録不要で、100円から寄付できます。金額の85%がクリエイターに届きます。